【第2回】東洋医学入門 ― 陰陽論の医学的応用|伊勢崎市のくにさだ鍼灸整骨院

はじめに

前回は、東洋医学の基本思想である「陰陽論」の成り立ちや特徴について解説しました。

今回はその続きとして、陰陽論が実際に医学の世界でどのように使われてきたのかをご紹介します。

陰陽論は、単なる哲学的な考え方にとどまらず、人体の構造、生理機能、病気の成り立ち、そして診断や治療にまで応用されてきました。東洋医学の臨床のあらゆる場面に影響を与えているのです。

人体の陰陽構造

東洋医学では、人体を陰と陽に分けて理解します。

- 外側(体表)は陽

- 内側(内臓)は陰

また、五臓六腑も陰陽に区別されます。

- 陰に属する臓(五臓):肝・心・脾・肺・腎

→ 生命を維持するための基礎的な働きをする - 陽に属する腑(六腑):胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦

→ 食べ物の消化や排泄など、外界とのやり取りを担う

このように、臓器同士の役割を陰陽に分けて整理することで、人体を統一的に理解することができます。

生理機能と陰陽

人体のはたらきも陰陽で説明されます。

- 陽:活動、温める、外向きのエネルギー

- 陰:休む、冷やす、内向きのエネルギー

たとえば、心臓が血液を送り出す働きは「陽」、血液そのものを蓄え養うのは「陰」と捉えます。

体が健康であるためには、この陰陽のバランスが調和していなければなりません。

病気の理解 ― 陰陽の失調

病気とは「陰陽の調和が崩れた状態」と考えられます。

陽が過剰(陽盛)

発熱・炎症・口の渇き・顔が赤い・不眠など。

→ 火照りやエネルギー過剰の症状が出やすい。

陰が過剰(陰盛)

寒気・冷え・水分の停滞・むくみなど。

→ 体が重だるく動きにくい。

陽が不足(陽虚)

手足の冷え・疲労・息切れ・代謝の低下。

→ エネルギー不足の状態。

陰が不足(陰虚)

のぼせ・ほてり・寝汗・口や喉の乾燥。

→ 潤いが足りず、火照りの症状が出やすい。

このように、病気を「陰陽の偏り」として把握することで、原因や体質を的確にとらえることができます。

診断と治療への応用

東洋医学では、陰陽論を用いて病気の状態を判断し、治療方針を決めます。

診断

顔色、声の調子、脈の状態、舌の色などを観察し、陰陽のどちらに偏っているかを見極めます。

治療

原則は「虚を補い、実を瀉す(じしゃす)」こと。

- 陽が不足すれば → 温めたり補気の処方を行う

- 陰が不足すれば → 潤いを与える治療を行う

- 陽が過剰なら → 熱を冷ます

- 陰が過剰なら → 余分な水分を排出させる

鍼灸治療でも、ツボを選ぶときに「陰を補うか」「陽を瀉すか」といった陰陽の理論が常に基準となります。

三陰三陽の概念

陰陽をさらに細かく分類した考え方として「三陰三陽」があります。

これは体表や経絡の部位を陰陽に分けたものです。

- 陽:太陽・少陽・陽明

- 陰:太陰・少陰・厥陰

たとえば風邪をひいたとき、「太陽病」「少陽病」「陽明病」といったように、症状を分類して治療を考えるのに役立ちます。

日常生活に活かすヒント

陰陽論を医学に応用する視点は、私たちの生活にも役立ちます。

- 陽が足りないとき → 朝日を浴び、体を温める

- 陰が足りないとき → 睡眠をしっかり取り、体を休める

- 陽が過剰なとき → 辛い物や熱い物を控える

- 陰が過剰なとき → 水分や冷たい物を取りすぎない

自分の体調を「陰陽のバランス」で見直すことで、セルフケアの意識が高まります。

まとめ

陰陽論は東洋医学において、単なる哲学ではなく実践的な診断・治療の基礎となっています。

- 人体の構造を陰陽で整理

- 生理機能を陰陽で説明

- 病気を陰陽の失調として理解

- 診断・治療に応用

健康は「陰陽の調和」であり、病気は「陰陽の偏り」。

このシンプルな視点が、古代から現代まで東洋医学を支えてきました。

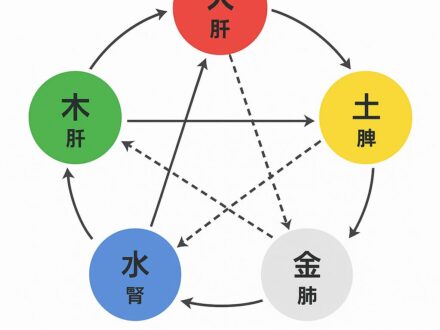

次回は「五行論」について、自然や人体を5つの要素で説明する東洋医学独自の世界観をご紹介します。