【第4回】東洋医学入門 ― 五行論の医学的応用:五臓をつなぐ診断と治療

はじめに

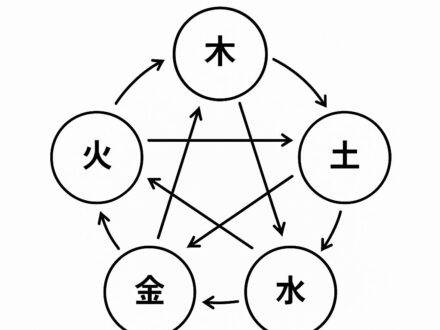

五行論は「木・火・土・金・水」の5つで自然と人体を読み解く枠組みです。東洋医学では五臓(肝・心・脾・肺・腎)と対応づけ、相生(生み出す) と 相克(抑える) の関係を使って、からだのバランスの崩れを捉えます。本稿では臨床での見方を、生活のヒントまで含めてわかりやすく紹介します。

1) 五行と五臓の対応(おさらい)

- 木=肝:のびやかに巡らす(疏泄)。情志の調整、筋・目に関与。

- 火=心:温めて巡らす。血脈を主り、精神活動(神)に関与。

- 土=脾:飲食物を「気・血」に変え運ぶ(運化)。消化・四肢に関与。

- 金=肺:気を宣発・粛降。皮毛・呼吸・水の通り道を整える。

- 水=腎:精を蔵し、成長・生殖・骨や耳を支える。体内の水を統べる。

この「機能像」を、相生(木→火→土→金→水→木) と 相克(木⇢土、土⇢水、水⇢火、火⇢金、金⇢木) の二つのサイクルで読みます。

2) 相生・相克でみる体のバランス

A. 母子関係(相生の方向)

相生の上流を母、下流を子と呼びます。

- 例)肝(木)は心(火)の母、心(火)は脾(土)の母 …

原則:母が虚すれば子も虚しやすい(母虚及子)/子が実しすぎると母を消耗する(子実犯母)。

B. 制御関係(相克・相乗・相侮)

- 相克:過剰な要素が相手を抑え込む正常なブレーキ。

- 相乗:ブレーキが強すぎて相手を傷つける。

- 相侮:本来抑えられる側が逆襲してしまう関係。

バランスが崩れると、局所の不調が連鎖して複数臓に波及します。

3) よくあるパターン(ミニ症例で理解)

- 肝木が強すぎて脾土を攻める(肝乗脾)

ストレス・怒り → 食欲不振、胃のつかえ、下痢と便秘の往来。

方針:肝をゆるめて(木を緩め)脾を助ける。呼吸・ストレッチ・よく噛む。 - 心火の亢進が肺金を傷る(火克金が過剰)

動悸・不眠・口渇+咽の乾きや咳。

方針:火を鎮め、肺を潤す。夜更かし・辛味過多を控え、就寝前のスマホ減。 - 腎陰不足→肝陽化風(母子関係の破綻)

耳鳴り・めまい・目の乾き・足腰のだるさ。

方針:腎の潤い(陰)を養い、肝の過剰な上昇を抑える。睡眠・過剰刺激の節制。 - 脾虚湿盛→肺気虚(母虚及子)

だるさ・食後の眠気・痰の多い咳。

方針:脾(土)を整えて湿をさばき、肺(金)を支える。温かい穀菜中心・冷飲を減らす。 - 腎陽不足→冷え+水滞

下半身の冷え、むくみ、頻尿。

方針:腎陽を温め水の巡りを促す。下半身の保温・軽い下肢筋トレ・長湯し過ぎない。

4) 診断で見る「五つの窓」

五行は観察項目とも対応します。総合して陰陽・虚実と併せて判断します。

- 五色(顔色):青・赤・黄・白・黒(=木火土金水)

- 五声:呼・笑・歌・哭・呻(声質)

- 五志(感情):怒・喜・思・憂・恐

- 五液(体液):涙・汗・涎・涕・唾

- 舌・脈:舌色/苔と脈状で寒熱・虚実・湿痰などを推定

5) 治療原則(鍼灸・漢方の考え方)

- 虚すれば補い、実すれば瀉す(補虚瀉実)

- 補母瀉子:相生関係を用いて、母を補い子を瀉す(または逆)

- 瀉其所勝・補其所不勝:相克関係を利用し、過剰を抑え、弱所を補う

- 標本同治:急性症状(標)を鎮めつつ、体質(本)を整える

- 季節順応:春は肝、夏は心、長夏は脾、秋は肺、冬は腎を意識して調整

鍼灸では、経絡上のツボ選択に五行配当(肝=木、肺=金…)を用います。漢方でも五臓の偏りに応じて加減します。

6) 生活でできる五行セルフケア

- 木(肝):リズム運動・深呼吸・目の酷使を区切る

- 火(心):夜更かし・刺激過多を控え、温めすぎに注意

- 土(脾):冷たい飲食・食べ急ぎ・間食過多を控え、よく噛む

- 金(肺):朝の換気・鼻呼吸・乾燥対策

- 水(腎):睡眠ファースト・腰腹の保温・下半身の筋力維持

7) まとめ

- 五行論は、五臓の働きと相互関係を地図のように見せてくれる。

- 相生・相克 で不調の連鎖や広がり(伝変)を読む。

- 診断は 五色・五声・五志・五液・舌脈 を総合し、

- 治療は 補母瀉子・瀉其所勝 の原則でバランスを戻す。

- 日常では季節と臓の対応を意識した養生が役立つ。