第4回 黄帝内経素問 上古天真論篇 ― 女性のライフサイクル 七の倍数でわかる体の変化

前回の記事

目次

導入 ― 女性の体は七年周期で変化する

『黄帝内経』は、女性の体は七の倍数ごとに大きな節目を迎えると述べています。

思春期、成熟期、閉経といったライフサイクルを、陰陽や腎精の盛衰と結びつけて説明しているのです。

これは現代の医学的な成長・ホルモン変化の知見とも驚くほど一致しており、東洋医学の洞察の深さを感じさせます。

第一の節目 ― 七歳(歯が生え替わる)

七歳になると、乳歯が抜けて永久歯に生え替わります。

髪が伸び、体つきが変わり始め、腎精が次第に充実していきます。

これは成長期の始まりを意味します。

第二の節目 ― 十四歳(月経が始まる)

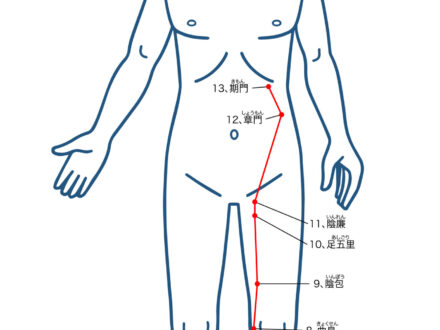

十四歳になると「任脈通じ、太衝脈盛んとなり、月経が始まる」とされます。

つまり、女性は思春期を迎え、生殖能力を持つようになるのです。

現代医学でいう初潮の年齢と重なります。

第三の節目 ― 二十一歳(体が充実する)

二十一歳になると、腎精が充実し、体は最も盛んな時期を迎えます。

髪は豊かに、歯も丈夫で、妊娠・出産に最も適した年齢とされます。

第四の節目 ― 二十八歳(体の充実のピーク)

二十八歳は、女性の体の成熟の頂点です。

骨格も筋肉も最も強く、体力も精神力も充実しています。

この年齢を境に、徐々に衰えが始まるとされています。

第五の節目 ― 三十五歳(衰えの兆し)

三十五歳になると、陽明の脈が衰え始め、顔にしわが出て髪が抜けやすくなるとされます。

これは現代でも「35歳前後からホルモンバランスが変化する」と言われるのと一致します。

第六の節目 ― 四十二歳(さらに衰える)

四十二歳になると「三陽の脈が衰え、顔の色がくすみ、髪が白くなる」とされます。

つまり、更年期の入り口を示しているのです。

第七の節目 ― 四十九歳(閉経を迎える)

四十九歳で任脈と太衝脈が衰え、月経が止まり、子を宿す力がなくなると説かれています。

現代医学でいう閉経の平均年齢と驚くほど一致しています。

女性のライフサイクルが示すもの

この「七の倍数」の考え方は、女性の体が腎精の盛衰に従って変化することを表しています。

- 腎精が満ちれば、成長・生殖が可能になる

- 腎精が衰えれば、老化や閉経が訪れる

つまり「腎を守る生活」が女性の健康と長寿の鍵だということです。

現代に活かす視点

- 思春期は無理なダイエットを避け、体を育てる

- 妊娠・出産期は精気を養う食事と休養を意識する

- 更年期はホルモンの変化に寄り添い、ストレスを減らす

- 閉経後は骨や心血管の健康を意識する

『黄帝内経』の「七の倍数」の法則は、現代でも健康管理の指針となります。

まとめ

女性の体は七年ごとに変化し、四十九歳で閉経を迎える。これは腎精の盛衰によるものである。

【関連記事一覧】

第1回:古代人はなぜ長寿だったのか?

第2回:古代人と現代人の違い

第3回:養生の基本原則

第5回:男性のライフサイクル 八の倍数

第6回:例外的な長寿者

第7回:養生の理想像 真人・至人・聖人・賢人

第8回:養生が教える病を防ぐ生き方