陰陽と四季──生命のリズムを整える

四季の移ろいは、陰と陽のリズムによって成り立っています。

春と夏は陽が盛んになり、秋と冬は陰が深まる。

この陰陽の交替こそが、天地と人の生命をめぐる根本の法則です。

東洋医学では、この自然の陰陽のリズムに順うことを「養生の根本」と考えます。

それは単なる健康法ではなく、自然と一体となって生きる知恵です。

陽の季節には外に開き、陰の季節には内に収める──

この往復の調和こそが、人の「気」「血」「神」を健やかに保ちます。

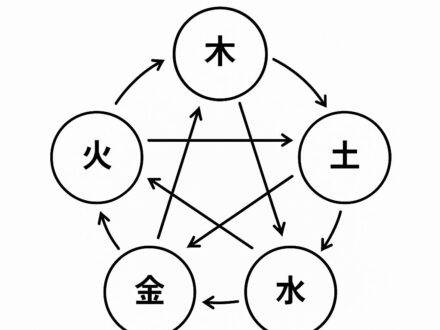

陰陽とは何か

陰陽とは、相対しながらも互いに依り合う二つの働きです。

昼と夜、暑と寒、動と静、生と死──

すべての現象は陰陽のバランスによって存在しています。

陰陽は「対立」ではなく、「循環」。

陽が極まれば陰が生まれ、陰が満ちれば陽が再び芽生える。

天地も人の体も、このリズムの中で呼吸を続けています。

もし陽ばかりを求め、陰を無視すれば、心身は消耗し、焦燥が生まれます。

反対に、陰に沈みすぎれば、停滞と無気力に陥ります。

どちらか一方に偏らず、流れの中に調和を見出すことが、陰陽の知恵です。

四季と陰陽の関係

四季の移ろいは、陰陽の消長(しょうちょう=増減)そのものです。

この陰陽の流れに逆らうと、季節病や心身の乱れが生じます。

たとえば、冬に過剰に活動すれば「腎」を損ない、

夏に無理をして我慢すれば「心火」が滞ります。

つまり、陰陽に順うとは「季節の呼吸とともに生きる」ことなのです。

陰陽の乱れがもたらす心身の変化

現代社会では、人工照明・空調・不規則な生活などにより、

自然の陰陽リズムが乱れやすくなっています。

夜になっても光があふれ、睡眠時間が短くなり、

季節を問わず冷たい飲み物を摂り、体温の変化が乏しくなる。

その結果、交感神経が過剰に働き、

「陽が過多・陰が不足」という状態が慢性化しています。

それはストレス・不眠・自律神経失調・慢性疲労などの形で現れます。

この状態を整えるには、

**“陰を養い、陽を使いすぎない”**生活リズムが必要です。

夜は光を落とし、呼吸を深め、心を静める。

朝は太陽を浴び、軽く体を動かし、自然のリズムを感じる。

この単純な調整が、陰陽の均衡を取り戻します。

陰陽と「気・血・水」の関係

東洋医学では、陰陽のバランスが「気・血・水」の流れを左右すると考えます。

- 陽が不足すると: 気が滞り、冷え・無気力・むくみが出る

- 陰が不足すると: 熱がこもり、のぼせ・不眠・焦りが出る

つまり、陰陽は体内の気候そのもの。

陰陽の乱れは、まるで天候が狂うように、

体内の環境を不安定にします。

このバランスを整える最も自然な方法が、

「四季のリズムに従う」ことです。

季節ごとの養生法は、実はこの陰陽を調えるための具体的な実践なのです。

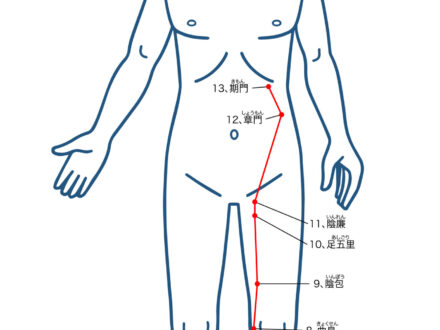

鍼灸で整える陰陽のリズム

鍼灸の目的は、症状を抑えることではなく、

陰陽のバランスを整えることにあります。

例えば、陽が過多な人には「陰を補う」治療を、

陰が過多な人には「陽を動かす」治療を行います。

これは単に体温を上げ下げすることではなく、

体の深部にある「気の偏り」を調整する技術です。

東洋医学の治療は、季節と個体のリズムを読み取る行為。

その人に流れる陰陽の“呼吸”を感じ取り、

自然と調和した状態へ導くことが、真の調整です。

陰陽のリズムに還る

陰陽とは、天地の法則であり、生命のリズムそのものです。

陽の時には動き、陰の時には休む──

この自然の呼吸に従うことが、最も深い養生です。

現代は、常に「陽」を求め続ける時代。

働き続け、光の中で過ごし、静けさを忘れがちです。

だからこそ今、意識的に「陰に還る」時間が必要です。

陰陽のバランスを取り戻すことは、

自然とともに生きる感覚を取り戻すこと。

それが『四気調神大論』が伝える“生命の調律”です。

📘 次章予告:第7章 未病を防ぐという思想──病の前に気を調える

陰陽のリズムを理解した上で、次章では「病を防ぐ」東洋医学の根本理念、

すなわち“未病治”の思想について解説します。