【第3回】東洋医学入門 ― 五行論とは何か

はじめに

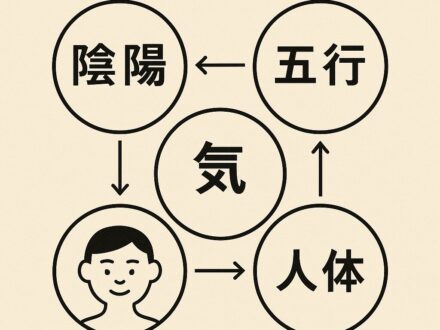

陰陽論が「二つの対立と調和」で世界を説明するのに対し、五行論は「五つの要素(木・火・土・金・水)」で自然や人体のあらゆる現象を整理します。古代中国の人々は、季節の移り変わりや体の働きを五行の流れとして理解し、医学の基盤にしました。

五行の基本的な考え方

五行論では、すべてのものを「木・火・土・金・水」の五つに分類します。

- 木:成長・発展・のびやかさ

- 火:上昇・温かさ・活動

- 土:安定・調和・栄養

- 金:収斂・整える・冷却

- 水:潤す・冷やす・下へ流れる

自然現象や人体の働きがこれらに対応し、循環していると考えます。

自然と人体の五行対応

季節との対応

- 春=木、夏=火、長夏=土、秋=金、冬=水

五臓との対応

- 肝=木、心=火、脾=土、肺=金、腎=水

このように自然と人体を同じ五行に当てはめることで、体の状態を自然界のリズムに重ねて理解できるのです。

五行の相互関係

五行論には「相生(そうしょう)」と「相克(そうこく)」という二つの循環関係があります。

相生(生み出す関係)

木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木 …

例:木は燃えて火を生み、火は灰となり土を生じる。

相克(抑制する関係)

木 → 土 → 水 → 火 → 金 → 木 …

例:木は土の栄養を吸い取り、土は水をせき止める。

この二つの関係によって、世界は常にバランスを保ちながら循環していると考えます。

医学への応用

東洋医学では五行論を用いて、臓腑の働きや病気の状態を説明します。

- 肝(木)が弱ると、春に不調が出やすい

- 心(火)の働きが乱れると、動悸や不眠に繋がる

- 脾(土)が弱まると、食欲不振や疲れやすさが出る

- 肺(金)が乱れると、咳や呼吸器の不調が出やすい

- 腎(水)が弱ると、冷えや老化が進みやすい

日常生活でのヒント

- 春(木):新しいことに挑戦する季節。体を動かして伸びやかに。

- 夏(火):陽気が盛ん。冷たい物を摂りすぎない。

- 長夏(土):湿気がこもる時期。消化に良い食事を心がける。

- 秋(金):乾燥対策を。呼吸を深める。

- 冬(水):エネルギーを蓄える季節。早寝を心がける。

まとめ

五行論は、自然界と人体をつなぐ「五つの視点」であり、陰陽論と並ぶ東洋医学の根幹です。

- 木・火・土・金・水の要素で世界を整理

- 季節や五臓と結びつけて理解

- 相生と相克の循環関係でバランスを説明

次回は「五行論の医学的応用」をさらに深掘りし、具体的に病気や治療にどのように役立つのかをご紹介します。