第8回 黄帝内経素問 上古天真論篇 ― 養生が教える病を防ぎ寿命を延ばす生き方

前回の記事

導入 ― 養生の知恵を現代に生かす

『黄帝内経』上古天真論篇は、人がなぜ老い、なぜ病むのか、そしてどうすれば長寿を保てるのかを黄帝と岐伯の対話で説きました。

この章を通して繰り返し強調されるのは、「自然に従い、精気を守り、心を安定させる」ことです。

最終回となる今回は、その知恵を総まとめし、現代の私たちにどのように役立つのかを考えます。

自然に従う ― 陰陽の調和

四季に合わせて生活リズムを整えることは、陰陽の調和を保つ基本です。

- 春は体をのびやかに動かし、活発に

- 夏は陽気を十分に発散させ、伸びやかに

- 秋は引き締めを意識し、身を整える

- 冬は静かに養い、精気をためる

自然界の変化に抗わず、調和して暮らすことが養生の第一歩です。

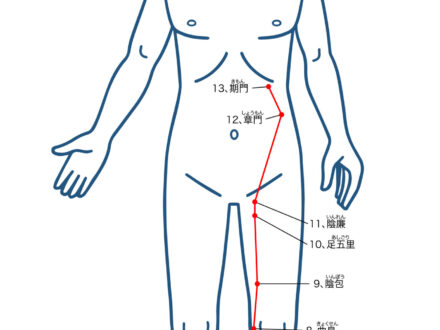

精気を守る ― 腎精の大切さ

生命の根本である精気をいかに守るか。

『黄帝内経』は、暴飲暴食や不摂生、過度な性生活が精を失わせると警告します。

- 食事は腹八分目、旬の食材を大切にする

- 睡眠を十分にとり、夜更かしを避ける

- 無理な過労をせず、体力に応じた生活を心がける

精気を保つことは、病を防ぐ最大の秘訣です。

心を安定させる ― 情志の養生

怒り、憂い、恐れといった感情は、それぞれ臓腑を傷つけます。

心を静かに保ち、感情に振り回されないことが、体を守る養生でもあります。

現代においては、ストレス社会に対応するために:

- 瞑想や呼吸法で気持ちを整える

- 自然の中で過ごし、心をリセットする

- デジタル機器から離れる時間をつくる

といった方法が役立ちます。

養生が病を防ぐ理由

『黄帝内経』は「正気存すれば邪を侵さず」と説きます。

つまり、精気が充実していれば病気の原因となる邪気も入り込めないということです。

病気を治すよりも、まず病気にならないこと。

これこそが養生の目的であり、現代の「予防医学」と重なります。

寿命を延ばす生き方

- 自然に従う(陰陽調和)

- 精気を守る(腎精保持)

- 心を安定させる(情志の安定)

この三本柱がそろったとき、人は寿命をまっとうすることができます。

古代の人々が百歳を超えても元気に生きられたのは、この原則に従っていたからです。

現代に伝えるメッセージ

便利さや刺激にあふれる現代社会では、精気を消耗する要因があふれています。

だからこそ、古代の知恵に学び、日々の生活を見直すことが求められます。

- 睡眠・食事・休養を大切にする

- 季節や年齢に応じて生活を調整する

- 心の平穏を意識して暮らす

こうした小さな積み重ねが、病を防ぎ、寿命を延ばす道へとつながります。

まとめ

養生とは、自然に従い、精気を守り、心を安定させることで病を防ぎ、寿命を延ばす生き方である。

【関連記事一覧】

第1回:古代人はなぜ長寿だったのか?

第2回:古代人と現代人の違い

第3回:養生の基本原則

第4回:女性のライフサイクル 七の倍数

第5回:男性のライフサイクル 八の倍数

第6回:例外的な長寿者

第7回:養生の理想像 真人・至人・聖人・賢人