東洋医学の起源と発展をわかりやすく解説

はじめに

東洋医学と聞くと、「漢方薬」「鍼灸(しんきゅう)」「気功」といった言葉を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。近年は健康志向の高まりや代替医療への関心から、東洋医学が改めて注目されています。しかし、その歴史や理論の背景について詳しく知る人はまだ少ないかもしれません。

ここでは、東洋医学がどのように生まれ、どんな考え方をもとに発展してきたのかを、一般の方向けにわかりやすく解説していきます。

東洋医学の特徴 ― 理論と実践の両輪

東洋医学、特に鍼灸や漢方の世界では、理論と実践が常にセットで発展してきました。

- 理論 … 自然や人の体をどう理解するかという考え方

- 実践 … その理論を応用した治療法(鍼、灸、薬、気功など)

この両者が互いに影響し合い、新しい発見や技術につながっていきます。もし理論だけ、あるいは技術だけがあっても、東洋医学はここまで長く継承されることはなかったでしょう。

人と自然を一体として見る考え方

東洋医学の根本にあるのは、「人は自然の一部である」という考え方です。

人は空気や水、食べ物を必要とし、四季の変化に影響を受けながら生きています。そのため、自然界の動きと人間の体のリズムは切っても切れない関係にあるとされました。

この思想は「天人合一(てんじんごういつ)」と呼ばれます。天地の動きと人間の生命活動が一体である、という意味です。

例えば、春は「生」、夏は「長」、秋は「収」、冬は「蔵」と表され、それぞれの季節に応じた体の働きがあると考えられました。現代でいうと、春には新陳代謝が活発になり、冬には体がエネルギーを蓄えるようなイメージです。

体を「小宇宙」としてとらえる

東洋医学では、人体を「小さな宇宙(小宇宙)」と見なします。

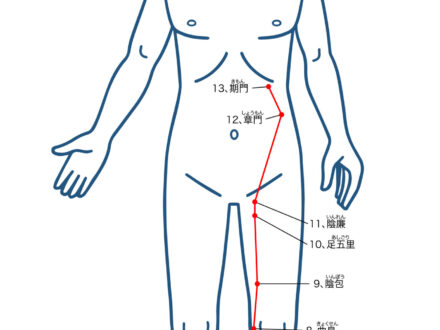

宇宙には太陽や月、星などがあり、それぞれが役割を持って全体を形づくっています。人の体も同じで、臓器や器官がバラバラに存在するのではなく、五臓(肝・心・脾・肺・腎)を中心に全体でバランスを保ちながら働いていると考えられました。

例えば、肝臓は血液や気の流れを調整し、肺は呼吸を通じて外界とつながります。このように臓器を全体の一部としてとらえるのが、東洋医学独自の「全体観」に基づいた考え方です。

東洋医学の起源 ― 原始的な医術から

数千年前の中国で、人々は「痛むところを擦る」「石で押す」といったごく単純な方法で体を癒していました。これが後に「按摩」や「鍼灸」へとつながっていきます。

また、薬草を試しながら効果を発見していったことも、東洋医学の発展に欠かせない営みでした。

さらに重要なのが、「気」という考え方です。宇宙のあらゆるものは「気」によって成り立っているとされ、人体の生理や病気も気の流れで説明されました。この発想はやがて、診断や治療の理論の基礎になっていきます。

鍼灸・湯液・気功の誕生

古代には、石を削って針にした「石針」が使われ、体の不調を整えるためにツボを刺激していました。これが鍼の原型といわれています。

同時に、草木を煎じて薬とした「湯液(とうえき)」、呼吸や体の動きを整える「気功」や「導引(体操法)」も生まれました。

これらはすべて「気の流れを調える」という共通の目的を持ち、互いに補い合いながら発展しました。

『黄帝内経』の成立 ― 東洋医学の礎

東洋医学の歴史を語るうえで欠かせないのが、中国の古典医学書『黄帝内経(こうていだいけい)』です。

紀元前の春秋戦国時代に編まれたとされ、人体の構造、病気の原因、治療法などが体系的に記されています。この書物は「医学のバイブル」ともいえる存在で、現代の鍼灸や漢方の基礎理論も多くがここに由来しています。

さらに後世には『難経』『傷寒論』『金匱要略』など、多くの医学書が編まれ、鍼灸や漢方がより実践的に発展していきました。

中国医学の系譜

歴史の中で、中国医学はさまざまな流派や書物を生み出しました。

- 先秦時代:倉公医学、馬王堆医経

- 漢代:『黄帝内経』『難経』

- 六朝:『傷寒論』『諸病源候論』

- 唐代:『新修本草』

- 宋代以降:『本草綱目』『鍼灸大成』

これらの積み重ねにより、現代に伝わる東洋医学の大きな体系が築かれました。

まとめ

東洋医学は、自然と人との関わりを深く見つめることから生まれました。

- 「人は自然の一部であり、宇宙と調和して生きる」

- 「体は小宇宙であり、臓器は互いに関わり合って全体を保つ」

- 「病気は気の流れやバランスの乱れから生じる」

こうした考え方が何千年も受け継がれ、鍼灸・漢方・気功などの形で今に生き続けています。

現代医学とは異なる視点を持つ東洋医学ですが、両者を組み合わせて考えることで、より幅広い健康観や治療の可能性が広がるかもしれません。

![[第5回]東洋医学入門 五行論を生活に活かす ― 季節・感情・食養生の実践ガイド](http://kunisada-seikotu.sakura.ne.jp/wp/wp-content/themes/thems-kunisada_tmpl/images/no_img.png)