[第5回]東洋医学入門 五行論を生活に活かす ― 季節・感情・食養生の実践ガイド

はじめに

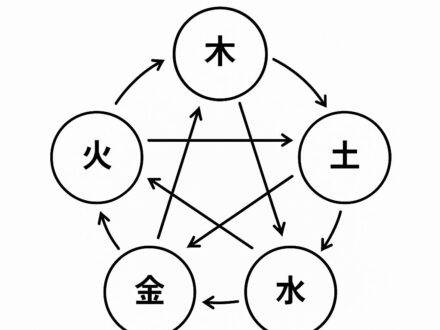

五行論は「木・火・土・金・水」で自然と人体の動きを読み解く知恵です。本稿では、理論を毎日の選択に落とし込む方法をまとめます。季節の過ごし方、感情との付き合い方、食事の整え方を、ムリなく続くレベルでご提案します。

1) まずは “いま” を五行でセルフチェック

- 木(肝):目の疲れ、肩こり、イライラ、朝のこわばり

- 火(心):動悸、不眠、口渇、ほてり、落ち着かない

- 土(脾):食後の眠気、胃もたれ、甘い物がやめられない、だるさ

- 金(肺):乾燥咳、鼻・喉の弱さ、肌荒れ、ため息が多い

- 水(腎):冷え、むくみ、腰膝のだるさ、疲れが抜けない

該当が多いところが、いま整えたい要素です。

2) 季節の養生(五行×四季)

春=木(肝)

キーワード:伸びやかに巡らす/解放

- 朝のストレッチと深呼吸。目の休憩(20分に1回遠くを見る)

- 香味野菜・酸味(柑橘、梅)を少量。暴飲暴食と夜更かしは×

夏=火(心)

キーワード:熱をさばき睡眠を守る

- 夕方以降は「強い刺激・カフェイン」を控える

- 苦味と水分(ゴーヤ、緑茶など)を適量。冷えすぎに注意

長夏=土(脾)

キーワード:湿を抜き消化を助ける

- 温かい汁物、雑穀。冷たい飲料・早食いは×

- 30分の軽いウォーキングで“胃腸のポンプ”を動かす

秋=金(肺)

キーワード:潤し整える

- 加湿+鼻呼吸。はちみつ大根・梨などで喉を潤す

- 深い呼気(吐く長め)で気を下ろす

冬=水(腎)

キーワード:蓄える・温める

- 早寝・腰腹の保温・下半身の筋トレ(スクワット10〜20回)

- 温かいスープ、根菜、黒い食材(黒豆・黒ごま)を少量ずつ

3) 感情のセルフケア(五志)

- 怒=木(肝):肩と脇を開くストレッチ/紙に“モヤモヤ”を書き出す

- 喜=火(心):夜のスマホ時間を削る/ぬるめ入浴でクールダウン

- 思=土(脾):ToDoを3つに絞る/15分ごとに席を立つ

- 憂=金(肺):胸を開き長めの吐く呼吸5回/朝の換気

- 恐=水(腎):足湯・温かい白湯/腰を冷やさない

感情が過度になると対応する臓に負担。体を動かし、呼吸で整えるのが基本です。

4) 食養生のコツ(五味・五色)

- 五味:酸・苦・甘・辛・鹹を“少しずつ”揃える

- 五色:青(緑)・赤・黄・白・黒を皿にのせる

配膳は「温かい主食+汁物+旬の一皿」。甘味・冷飲・アルコールの“過多”が脾(土)を弱らせやすいので要注意。

5) よくある不調を五行でミニ整理

- 肩こり・目の疲れ=木(肝)偏り:首肩ストレッチ/酸味と深呼吸

- 動悸・不眠=火(心)亢進:就寝90分前は画面オフ/苦味でクールダウン

- 胃もたれ・だるさ=土(脾)虚:温かい汁物・よく噛む・間食控えめ

- 乾燥咳・肌荒れ=金(肺)弱り:加湿+鼻呼吸/白い潤い食材(大根・白ごま)

- 冷え・むくみ=水(腎)弱り:下半身の筋トレ・足湯・黒い食材を少量

6) 1週間の実践プラン(無理なく続ける)

- 月:朝ストレッチ5分+白湯

- 火:夕方ウォーク30分(長夏対策の運動は通年有効)

- 水:入浴10〜15分(就寝1〜2時間前)

- 木:夜は画面offタイム30分(心火ダウン)

- 金:買い物で五色を揃える(青赤黄白黒)

- 土:食事は“温・柔・薄”の3原則で整える

- 日:掃除・換気で肺を養う+日光を少し浴びる

7) 伝変(広がり)を断つ

不調は単独ではなく連鎖します(例:肝→脾→肺…)。

1つ強い症状に固執せず、睡眠・食事・呼吸・保温という土台を先に整えるのが最短ルート。土台が整うと、相生・相克のバランスが戻りやすくなります。

まとめ

- 季節・感情・食事・生活環境を五行のレンズで眺め、少しずつ調整

- “やりすぎない・続けられる”が最良の薬

- つらい症状が続く/薬服用中は必ず専門家に相談。現代医学との併用が基本です