秋の養生──静けさと整えの季節

秋は、暑さが和らぎ、空気が澄み、自然が次第に落ち着いていく季節です。

東洋医学では、秋は「収(しゅう)」の季節とされます。

春・夏に外へ向かって広がっていたエネルギーが、秋になると内へと収まっていく。

そのため、この季節のキーワードは**「整える」「収める」「潤す」**です。

気候が乾燥し始める秋は、体も心も「乾き」に影響を受けやすくなります。

肺や喉、皮膚の不調が増え、同時に感情的にも「寂しさ」「哀しみ」が現れやすい季節。

この変化に合わせ、体を潤し、呼吸を整え、穏やかな心で冬に備えることが秋の養生です。

秋の「気」の特徴と肺の働き

秋に最も深く関係する臓は「肺」です。

肺は「気を主り、皮毛をつかさどる」とされ、呼吸や免疫、皮膚の健康に関係します。

また、肺は「悲しみ」の感情と関わりがあり、心が沈むと肺の働きも弱まりやすくなります。

秋は空気が乾燥し、呼吸器系のトラブルが増える時期。

咳・喉の痛み・肌のかさつき・便秘などは、肺の潤い不足=「燥邪(そうじゃ)」が原因のひとつです。

肺を養うには、「潤い」と「穏やかさ」を意識すること。

深い呼吸を意識し、体の内外に潤いを与えることで、秋特有の不調を防ぐことができます。

秋の生活リズム 静けさを取り戻す時間

秋は、自然の流れが「収穫」と「整え」に向かう季節です。

『黄帝内経』では、「早寝早起きを心がけ、心を安んじ、気を収めよ」と書かれています。

日が短くなり、夜が長くなるこの時期は、活動よりも休息を重視するのが理想。

夏のような勢いを持ち越さず、少しペースを落として静かな時間を増やしましょう。

朝は軽く体を動かして呼吸を深め、夜は照明を落とし、眠る前に心を落ち着かせる。

読書や音楽、軽いストレッチなども、秋の心を整える養生になります。

秋の食養生 潤いを補い、乾きを防ぐ

秋の食養生のテーマは「潤い(滋陰)」と「温かさ(補気)」です。

乾燥から肺や喉を守るためには、水分を保ち、内側から潤す食材を取り入れます。

また、冷え込みが始まる時期なので、体を冷やさないよう注意も必要です。

秋のおすすめ食材

- 大根・れんこん・長芋・白きくらげ

- 梨・りんご・柿

- はちみつ・豆乳・白ごま

- さつまいも・かぼちゃ・生姜

- 鮭・いわし・さんまなどの秋の魚

味付けは薄味で、煮物や蒸し料理などの温かい食事がおすすめです。

冷たい飲食物を控え、**「潤して温める」**を意識すると、肺が整いやすくなります。

秋に避けたい過ごし方

秋は気温や湿度の変化が大きく、身体が不安定になりやすい時期です。

次のような習慣は、秋の気に逆らうことになります。

- 夜更かし・不規則な生活

- 冷たい飲み物や生野菜の摂りすぎ

- 過剰なストレス・焦燥感

- 感情を抑え込みすぎる(悲しみ・寂しさ)

これらは肺と心のバランスを崩し、気の巡りを滞らせます。

特に、感情を無理に抑えることは肺を傷つける原因にもなります。

時には、「泣く」ことも養生の一つ。

感情を自然に流すことで、気の巡りが回復します。

鍼灸で整える秋の身体

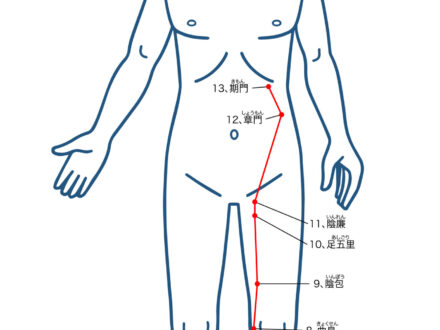

鍼灸治療では、秋の不調に対して「肺経」と「大腸経」を中心に整えます。

肺と大腸は表裏の関係にあり、どちらかが滞るともう一方にも影響が出ます。

呼吸器症状・便秘・肌荒れ・アトピー・花粉症などは、この経絡の乱れと関係します。

また、呼吸が浅くなると自律神経にも影響し、睡眠の質や気分の安定にも影響します。

鍼灸で呼吸の通り道を開き、全身の気の流れを整えることで、

「心身を静かに整える」秋本来のエネルギーを取り戻すことができます。

静けさの中に、次の力を育てる

秋は「手放しと整理の季節」。

自然は不要なものを落とし、次の命の準備を始めます。

人の身体も同じように、余分な緊張や思考を手放し、内側を整える時期です。

呼吸を深め、心を静め、潤いを大切にする。

その積み重ねが、やがて訪れる冬の安定につながります。

静けさの中にこそ、新しいエネルギーが育つ──

それが『四気調神大論』が伝える、秋の養生の本質です。

📘 次章予告:第5章 冬の養生──静かに蓄え、次の命を育む

冬は「蔵」の季節。体を温め、無理をせず、次の春に向けて気を養う時期です。

次章では、冬の体調管理と腎の働きを整える養生法を解説します。